音声広告とは?音声メディアの種類から活用事例、配信方法まで徹底解説

ラジオお役立ち情報

2025年6月4日 18:00

2025年6月19日 16:11 更新

音声広告(オーディオアド)とは、ラジオや音楽配信サービスといった音声メディア・音声コンテンツを通じて、商品やサービスを宣伝する手法です。近年さまざまな音声メディアが登場し人々の生活に浸透しており、音声広告のニーズの高まりや市場規模の拡大といった変化が起こっています。

本記事では、音声広告の種類や他の広告媒体にはないメリット・注意点を解説します。具体的な出稿方法も記事の最後でご紹介するので、自社のマーケティング戦略でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

目次

音声メディア・音声コンテンツとは?

そもそも音声メディアや音声コンテンツとは、音や声で構成されたメディアのことです。これまでは音声メディアといえばラジオ放送でしたが、近年は新たなサービスやコンテンツが多数登場し、多様化しています。ここでは代表的な音声メディアをご紹介します。

【ラジオ・ラジオコンテンツ配信サービス】

ラジオ番組を中心に、ニュースや音楽、エンタメなどさまざまなジャンルの音声番組を楽しめる

具体例:各ラジオ放送局、radiko、ポッドキャストなど

【音楽配信サービス】

インターネットを通じて配信される音楽を定額で楽しめる

具体例:Spotify、Apple Music、YouTube Musicなど

【音声コンテンツ配信サービス】

特別な機材がなくてもスマートフォンなどで気軽に音声配信・聴取ができる

具体例:Voicy、radiotalkなど

【オーディオブック配信サービス】

ナレーターや声優による本の朗読音声を聞くことができる。ながら読書として注目を集めている

具体例:Audible、audiobook.jp、LibriVoxなど

【音声SNS】

配信者とリスナーが音声チャットなどでコミュニケーションを取れる、音声コンテンツとSNSの融合型サービス

具体例:Clubhouse、Spoonなど

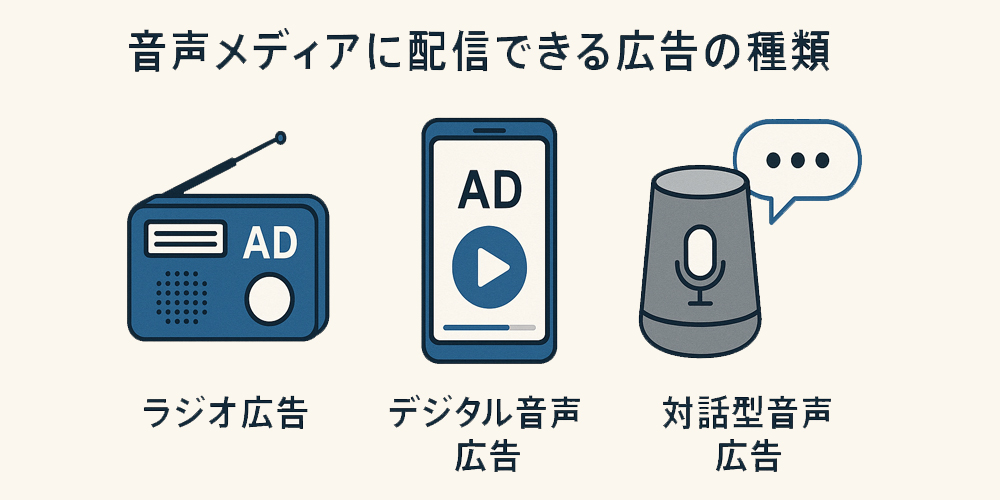

音声メディアに配信できる広告の種類

音声メディアや音声コンテンツで流すことのできる広告を総称して、音声広告(オーディオアド)と呼びます。音声広告の種類は地上波ラジオ広告、インターネットを通じて配信されるデジタル音声広告、デバイスを用いた対話型音声広告の3つに分類できます。

地上波ラジオ広告とは、ラジオ番組の前後や放送中に流れる音声広告です。地上波ラジオは車内やオフィス、自宅などでながら聴きする習慣のある方が多く、広告も番組の一部として好意的に受け取られやすい特長があります。

デジタル音声広告とは、インターネットやアプリの媒体を通じて配信される音声広告です。年齢や性別、好み、位置情報履歴などを基にしたターゲティングや効果検証ができます。

対話型音声広告(インタラクティブ広告)とは、デジタルデバイスを通じてリスナーとコミュニケーションが図れる音声広告です。CMで流れる製品の詳しい情報を伝えたり、会話しながらリスナーのニーズに合わないと判断したら別の製品をおすすめしたりすることができます。将来的には、車の位置情報を基に近くの飲食店のランチクーポンを案内したり、デバイスを通じて訴求から商品の購入までできたりすることが予想されています。

デジタル音声広告の主な出稿先

ここではデジタル音声広告の主な出稿先と特長をご紹介します。

radiko audio Ad(配信元:radiko)

■ラジオリスナー層が中心

■radikoで配信されている地上波ラジオ番組内およびポッドキャスト番組内で広告を配信。地上波ラジオ放送の一部の広告枠を、聴取方法やユーザーに合わせて差し替えが可能

Spotifyオーディオアド(配信元:Spotify)

■音楽に興味のある若年層~中高年齢層が中心

■世界の有料会員数2億人超、楽曲数は1億曲超の音楽配信サービス。楽曲間のブレイクに広告を配信、クリック可能なコンパニオンバナーを表示できる

YouTubeオーディオ広告(配信元:YouTube)

■音楽、動画視聴者向け

■YouTubeとYouTube Musicの広告枠に配信できる音声広告。YouTubeの動画を見ている人向けではなく、BGMとして聴いている人向けに配信されるのが特長

ポッドキャスト広告(配信元:Apple、Spotifyなど)

■情報感度の高い若年層が中心

■ニュースや音楽、教育、漫画などリスナーが興味のあるコンテンツを選んで聴く音声コンテンツに広告を配信。番組のカテゴリにマッチした広告との共感度の高さが特長

このように出稿先によってターゲット層や特長は異なります。デジタル音声広告を出稿する際は、自社の製品や出稿の目的と媒体の性質を照らし合わせることが重要です。

地上波ラジオ広告の概要については、下記の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

▼「ラジオ広告」の効果・種類・特徴・広告料金や出稿時の注意点

https://radiocm-pro.com/topics/post-5317/

ラジオ広告とデジタル音声広告を比較

音声広告という区分では同じ括りになっているラジオ広告とデジタル音声広告ですが、さまざまな違いがあります。CMの種類や聴取タイミングといったポイントごとに、両者を比較してみましょう。

※「radiko(ラジコ)」に関しまして、はどちらの特徴も併せ持ってる広告メディアになります。

【ラジオ広告】

■配信元 : ニッポン放送やTBSラジオといったラジオ放送局

■CMの種類 : 20~60秒程度のスポットCMや番組・コーナーの提供スポンサー、パーソナリティがCM原稿を生放送中に読む長尺生CM、中継レポート、オリジナルコーナー制作など幅広く対応可能

■聴取タイミング : リアルタイム(時報としての役割も果たせる)

■セグメント : 番組の特色や曜日・時間帯に応じたセグメント

■エリアターゲティング : 各ラジオ局による放送エリア

■データ分析 : 聴取率

■信頼度 : 公共の電波で放送しているコンテンツのため、信頼性が高い傾向

■広告金額 : CM形態や時間帯・秒数・期間・本数などによって決定

■到達コスト : ターゲットを含めた多くの聴取者に同時に届くため一人当たりの到達コストが安い

【デジタル音声広告】

■配信元 : インターネット上の運営メディアなど

■CMの種類 : 15~60秒のCM放送+画面にバナーを掲載、A/Bテストを前提とした運用やターゲットに合わせたCM配信も可能

■聴取タイミング : いつでも聴取可能(媒体によって地域や期間の制限あり)

■セグメント : 男女、年代、興味・関心など属性に応じたセグメント

■エリアターゲティング : 位置情報などを活用した配信ができる媒体もある

■データ分析 : ブランドリフトや来店計測など、細かいデータの収集が可能

■信頼度 : 配信前に審査を行っているため、一定の信頼性を担保

■広告金額 : 単価×聴取回数で決定 秒数やターゲティングの有無などの条件で単価は異なる

■到達コスト : 狙ったターゲットに確実に届くが到達コストは高い

このように音声広告は、メディアによってもさまざまな違いがあります。

自社の製品やサービスに適した出稿方法でお悩みの方は、ぜひ音声広告の専門家・ラジオCM料金プロへお問い合わせください。

音声広告の市場規模と成長率

音声メディアや音声広告を取り巻く環境の変化は、国内だけではなく世界で起きています。アメリカのオンライン広告業界団体・IABが発表した、2016~23年までの音声広告の収入推移を見てみましょう。2016年の時点では11億ドルだったデジタル音声広告の収入が2020年には30億ドルに、2023年には70億ドルへと増えており、2016年度比で636%も市場が成長しています。

国内の広告市場規模も同じく拡大傾向にあります。電通が発表した「日本の広告費2024」によると、2024年の音声広告全体の収入は1,162億円で前年比102%の成長率でした。音声メディアとの連動企画が活発化しており、地上波ラジオ広告も増加傾向にあります。デジタル音声広告だけで見ると2024年の広告収入は34億円で、前年比121.4%の成長率でした。

いかに国内外で音声メディアの広告収入が堅調に推移しているかが分かります。

※参考:IAB「IAB/PwC Internet Advertising Revenue Report 2024」(2025.06.04参照)

※参考:電通報「「2024年 日本の広告費」解説──3年連続で過去最高を更新。マスコミ四媒体広告費が3年ぶりのプラス成長」(2025.06.04参照)

音声広告市場が拡大する背景

音声広告の市場規模が年々拡大しているのには、大きく2つの要因が背景にあります。

一つ目は有料音楽配信サービスの利用者数の爆発的な増加です。イギリスの調査会社・MIDIA Reserchによると、全世界の音楽配信やストリーミングの有料サービスに加入しているユーザーは、2023年に前年比114%増の7.13億人に達しました。またICT総研の調査では、国内の定額制音楽配信サービス利用者数は、2025年末には3,250万人程度になると予測されています。このような増加実績や需要予測を受け、音楽配信サービスとの親和性が高いデジタル音声広告にも注目が集まっているのです。

二つ目の要因としては、音声メディア・音声コンテンツを楽しむ聴取デバイスの進化が挙げられます。スマートフォンの普及やワイヤレスイヤホンの進化、スマートスピーカーの登場などにより、耳の可処分時間(個人が自由に使える時間)はどんどん拡大しています。本来であれば可処分時間ではない勉強中や食事中、雑用中も音声メディアを聴くようになったことで、耳の可処分時間が長くなり、音声広告に触れる機会も増えています。

音声メディアの利用者数もデバイスの進化もまだまだ伸びる可能性を秘めており、音声広告の市場規模もさらなる成長が予想されます。

※参考:MIDIA「Music subscriber market shares 2023: New momentum」(2025.06.04参照)

※参考:ICT総研「2022年 定額制音楽配信サービス利用動向に関する調査」(2025.06.04参照)

音声広告のメリットと注意点

音声広告は他の広告媒体と異なり音声だけでリスナーにアプローチするため、訴求効果に疑問を持つ方もいるでしょう。しかし、音声広告でしか得られないメリットや効果があります。ここでは、音声広告独自のメリットと出稿前に知っておきたい注意点を解説します。

音声広告のメリット

視覚的な広告はコンテンツを楽しんでいる時間を遮って配信されるため、リスナーが広告に対する抵抗感を覚えることがあります。その点、音声広告はリスナーがながら聴きをしても作業を止めることなく聴き流せるので、受け入れられやすいです。そのため音声広告は完全聴取率が高く、情報を最後まで伝えられる傾向にあります。

ブランド認知が高いのも音声広告ならではのメリットです。radikoの調査によると、音声広告は「自分に向けられた情報」としてリスナーに受け取られるため、記憶領域の脳活動が高まりやすいそうです。またラジオ広告の場合、同じ時間・同じ番組を聴くリスナーが多いため、繰り返し同じCMを聞くことでいつの間にか商品名やサウンドロゴを覚えることがあります。これをフリークエンシー効果と呼びます。

デジタル音声広告の場合、先述した通り聴取履歴や位置情報といったデータをターゲティングに活用できます。サードパーティが発行するCookieには規制の動きがありますが、デジタル音声広告の媒体の多くはファーストパーティデータを保有しているので、Cookieに依存しないターゲティングが可能です。

※参考:radiko「音声広告は映像広告と比べて記憶の維持率が高い! radiko、その理由を脳科学的実証実験で解明」(2025.06.04参照)

音声広告の注意点

音声広告にはメリットがあるものの、音声のみのコンテンツ故に注意するべきポイントもあります。

BGMとして音声広告が流れると、聞き流されてしまい記憶に残らないことがあります。そのため音声広告を制作する際は、リスナーの関心を引く工夫を取り入れることが重要です。ラジオ広告なら柔軟なCM制作が可能なので、聴き逃し対策をしっかりしたい企業におすすめです。

また初めて音声広告を出稿する場合は、広告素材を制作する必要があります。デジタル音声広告で、ターゲットごとに異なる音声広告を流したい場合は、その分制作の費用がかかる点は留意しておきましょう。

音声広告の活用事例

ここからは音声広告の具体的な活用事例をご紹介します。

ラジオの特長を生かした広告事例

■業種:動物病院併設のペットショップ

■ラジオ局:TOKYO FM

■放送エリア:東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬

■出稿の目的:ペットショップ名や動物病院名の認知拡大、ブランドイメージの醸成、自社の特徴を広く認知させることで他社と差別化

■広告展開:オリジナルの冠コーナーを制作、コーナー前後の提供クレジットに加えて、60秒の長尺CMを放送、20秒のスポットCMを放送クライアントの事業内容と関連した番組とCM制作ができる、ラジオ広告ならではの手法です。店長や獣医がリスナーからのペットに関する質問に答えたり、ペット好きの有名人が出演したり、狂犬病やフィラリアなどの予防の大切さを啓蒙したりと、さまざまな展開をしました。企業のブランディングにもつながった好例です。

※参考:ラジオCM料金プロ「TOKYO FMのオリジナル冠コーナー展開で番組内容と企業イメージを連動させたブランディング事例」(2025.06.04参照)

radiko audio Ad(ラジコオーディオアド)の特長を生かした広告事例

■業種:電気自動車の販売

■出稿の目的:企業や製品の認知拡大、来店促進

■広告展開:実店舗があるエリアに絞って広告を配信、来店を促す音声広告を制作radikoが保有するリスナーの興味・関心データと位置情報を活用した手法です。店舗に足を運べるエリアにいる自動車に興味のある層へ音声広告を配信しました。広告開始から1カ月間の来店率を計測したところ、広告接触者の来店率は非接触者の約2倍になりました。

Spotify音声広告の特長を生かした広告事例

■業種:金融機関

■出稿の目的:商品の認知拡大、口座開設数の増加

■広告展開:ターゲット層であるZ世代(15~29歳)に絞って広告を配信、商品の認知やバナーのクリックを促す音声広告を制作Spotifyが保有するリスナーの年齢データを活用したターゲティング手法です。聴取者の85%がイヤホンをする聴取環境を踏まえてASMRを取り入れたり、従来起用されにくいシニア層のナレーションを取り入れたりして、他の音声広告との差別化を図りました。認知度は16.3ポイント上昇、Spotify経由のWebサイト誘導率は最大20%と高い出稿効果を実現しました。

音声広告を始めるためのステップ

ここからは音声広告を検討している方へ向けて、配信までの具体的なフローをご紹介します。

配信媒体を選ぶ

まずは、どの配信媒体に出稿するのかを選びましょう。ラジオ・radiko・Spotifyなど出稿する媒体によって、特長やできることは異なります。どの媒体が良いか迷っている方は、下記のポイントを基に自社のニーズや条件に近しいものを選択しましょう。

・多くの人に認知拡大したい

・データによる細かい効果検証が必須

・ターゲット層との親和性が重要

・詳細なセグメントが必要

・予算内で最高のパフォーマンスを上げたい

媒体が決まったら、企業やサービス内容の考査を受けます。1~2週間程度で結果が出ることが多いです。

※どの媒体に出稿するのが良いのか選定に困ったら、お気軽にご相談ください。ご要望を伺いよりベストなご提案をさせていただきます。

CM原稿の制作・考査

企業考査を通過したら、CM原稿の制作を行います。ながら聴きのリスナーも惹き付けられるよう、「キャッチーなフレーズを繰り返し伝える」「耳に残るサウンドロゴを制作する」といった工夫を凝らしましょう。媒体によって入稿規定が異なりますので、気を付けましょう。

CM原稿を制作したらメディア側で原稿考査を行います。考査の結果は、7営業日程度で戻ってくるメディアが多いです。

商品の発売に合わせたい、イベントの実施に合わせたいなど、配信したい日が決まっている場合は、審査日数を確認して間に合うスケジュールを立てましょう。

原稿考査が通ったらCM制作

考査を通過したら、CMを制作します。(CM制作後に広告考査を行うメディアもございます)

音声データは2週間程度で制作できますが、キャスティングに時間を要する場合もあるので、早めの相談が望ましいです。

CMが完成したら配信開始

CMが完成したらいよいよ配信開始です。

デジタル音声広告の中には、配信終了後にブランドリフトや来店計測の結果を共有してもらえるところもあります。閲覧できる期限が設定されている場合があるので、注意してください。

音声広告を出稿するなら当サイトにお任せください

近年、ラジオ放送が主流だった音声メディア・音声コンテンツに音楽配信サービスや音声コンテンツ配信サービスなどが登場し、利用者数の増加や市場規模の拡大が進んでいます。

こうした音声メディアの盛り上がりを受け、音声広告の需要も国内外問わず増加傾向にあり、多くの広告主から注目を集めています。音声広告は、完全聴取率やブランド認知が高い、Cookieに依存しないターゲティングが可能といったメリットを生かせるので、マーケティング戦略でお悩みの方におすすめです。

音声広告全般でお困りごとやお悩みのある方は、「ラジオCM料金プロ」へご相談ください。ラジオ広告を含む音声広告に関して豊富な実績やノウハウがあり、商品やサービス、目的に応じた広告展開をご提案することが可能です。ぜひ、お気軽にお電話やサイトからお問い合わせください。

![]()

TEL:048-240-3660 | お問い合わせフォーム

【ラジオ局による広告料金・人気番組・広告事例・聴取率などの情報】

・「NACK5」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「ベイエフエム」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「FMヨコハマ」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「東京FM」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「J-WAVE」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「文化放送」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「ニッポン放送」の広告料金や費用に関する情報ページ

・「TBSラジオ」の広告料金や費用に関する情報ページ【ラジオ広告お役立ち情報】

・「ラジオ広告」の効果・種類・特徴・広告料金や出稿時の注意点

・ドライバーに訴求しやすい交通情報のラジオ広告とは?CM金額や特長、活用事例をご紹介

・全国ネットのラジオCMとは?特長や料金、ネットワークの種類、ラジオ広告活用事例をご紹介

・「時報CM」とは? 特長や費用、時間帯をうまく活用したラジオ広告の出稿事例を解説

・「radiko(ラジコ)」でCMを放送する方法は?広告料金はいくら?

・サウンドロゴとは?ラジオCMにおける必要性と制作費用

・ラジオCMはお願いしてからどれくらいで放送できるの?